Physiologie des Sehens

Das Sehen kann bzw. muss auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. So gibt es:

- das physische Sehen, also den rein körperlichen Ablauf von Lichtreiz-Weiterleitung und -Verarbeitung

- das kognitive Sehen, damit ist die mentale Umsetzung der visuellen Informationen gemeint

- das geistige / „seelische“ / spirituelle Sehen, eine genaue Bezeichnung lässt sich hier nicht festlegen und ist auch nicht von Bedeutung, also man könnte sagen die intuitive, übergeordnete Wahrnehmung.

Letzteres umfasst allerdings nicht nur visuelle Eindrücke, sondern gleichzeitig das Sehen, Hören, Fühlen, Ahnen, etc.

Als „greifbare“ Verständnisgrundlage des Visualtrainings wird hier nun der physiologische Vorgang des Sehens in groben Zügen erklärt und Zusammenhänge aufgezeigt.

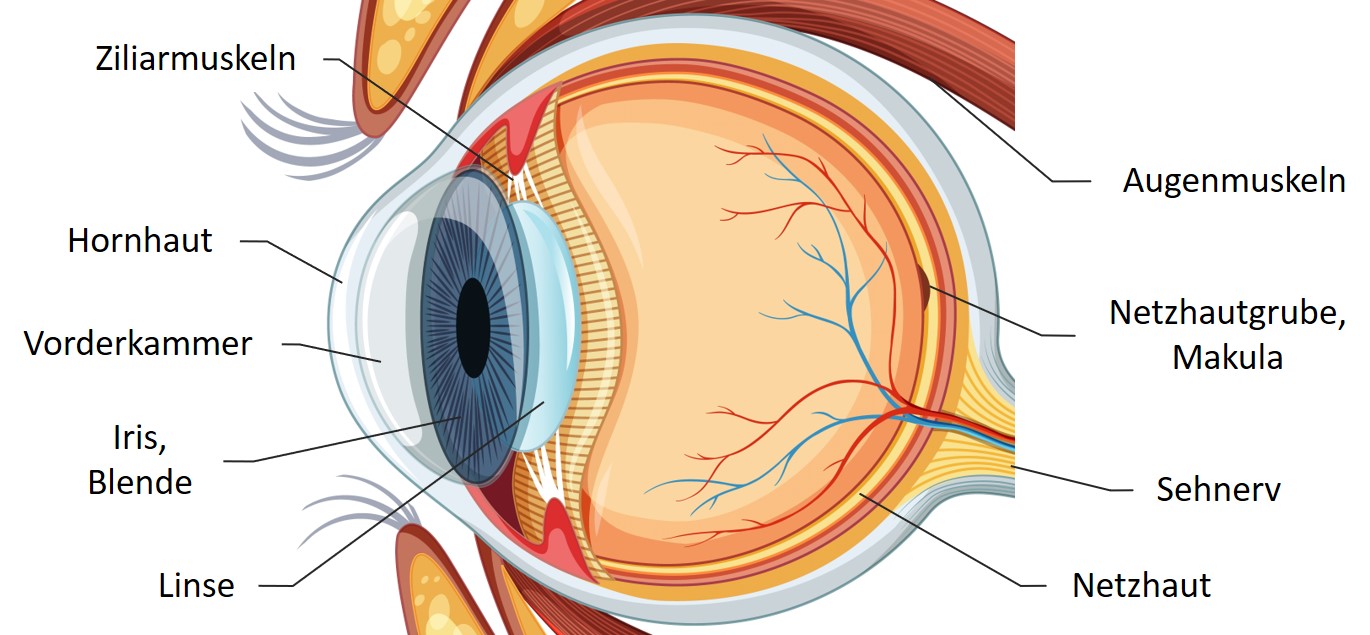

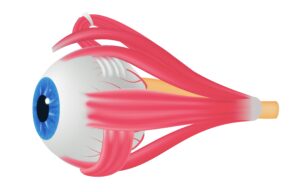

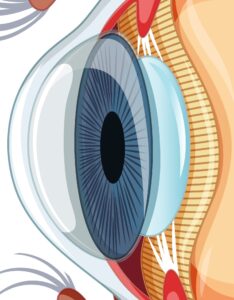

Das Licht trifft als allererstes auf der Hornhaut des Auges auf, das ist die vorderste, durchsichtige Hautschicht und das am stärksten gekrümmte „Bauteil“ mit der höchsten Brechkraft des Auges – ca. 43 dpt. Damit fällt der Hornhaut rund 70% der Gesamtbrechkraft des Auges zu! (Diese liegt bei ca. 63 dpt – je nach Literatur.) Durch den Einfluss der äußeren Augenmuskeln – leichte gezielte Deformierung des Augapfels durch kontrollierten Muskeldruck oder Muskelzug – kann der Krümmungsradius der Hornhaut verändert werden.

Ihre Brechkraft bzw. Lichtbündelung ist somit veränderlich und kann sich auf unterschiedliche Brennweiten einstellen.

Ihre Brechkraft bzw. Lichtbündelung ist somit veränderlich und kann sich auf unterschiedliche Brennweiten einstellen.

Die Nährstoffversorgung der Hornhaut erfolgt über den Tränenfilm („vorne“ bzw. außen) und das Kammerwasser ( „hinten“ bzw. innen) – nicht über die Durchblutung, wie bei fast allen anderen Körperteilen – da die Hornhaut ja transparent und somit gefäßlos ist. Sie ist daher angewiesen auf einen stabilen gesunden Tränenfilm, sowie ein zirkulierendes nährstoffreiches Kammerwasser.

Als nächstes durchdringt der Lichteinfall die mit Kammerwasser gefüllte Vorderkammer, der Raum zwischen Hornhaut und Iris, wobei durch das Kammerwasser eine weitere leichte Lichtbrechung stattfindet. Dann wird das Licht von der Iris (Regenbogenhaut), sozusagen der „Blende“ des Auges, in Menge und Intensität jeden Augenblick den Umständen angepasst (Lichtstärke, Emotionen, Müdigkeit, etc.), was durch Eng- und Weitstellung geschieht. Die Iris kann sich beim gesunden Auge in Sekundenbruchteilen auf die Umgebung und veränderte Situationen einstellen und ist andauernd in Bewegung!

Anschließend trifft das Licht auf der fast unmittelbar hinter der Iris befindlichen Augenlinse auf und wird von ihr noch weiter gebündelt. Ihre Brechkraft liegt bei ca. 19 dpt (je nach Literatur) und nimmt etwa 28-30% der Gesamtbrechkraft ein. Die Linse ist ebenfalls (ähnlich wie die Hornhaut) durch muskulären Einfluss in ihrer Krümmung und Dicke – durch entsprechende An- und Entspannung des inneren Ziliarmuskels und auch der äußeren Augenmuskeln – und somit in ihrer Brechkraft leicht veränderlich. Sie ist, genauso wie die Hornhaut, ein kristallklarer gefäßloser Körper, der ebenfalls über das Kammerwasser ernährt und versorgt wird.

Anschließend trifft das Licht auf der fast unmittelbar hinter der Iris befindlichen Augenlinse auf und wird von ihr noch weiter gebündelt. Ihre Brechkraft liegt bei ca. 19 dpt (je nach Literatur) und nimmt etwa 28-30% der Gesamtbrechkraft ein. Die Linse ist ebenfalls (ähnlich wie die Hornhaut) durch muskulären Einfluss in ihrer Krümmung und Dicke – durch entsprechende An- und Entspannung des inneren Ziliarmuskels und auch der äußeren Augenmuskeln – und somit in ihrer Brechkraft leicht veränderlich. Sie ist, genauso wie die Hornhaut, ein kristallklarer gefäßloser Körper, der ebenfalls über das Kammerwasser ernährt und versorgt wird.

Danach passiert das Licht noch den unmittelbar an die Linse anschließenden, gallertartigen Glaskörper. Er ist transparent, besteht aus einem feinen Gerüst kollagener Fasern und einem darin eingebetteten Hydrogel, und füllt den Raum des Augeninneren aus. Der Glaskörper besteht zu ca. 98 % aus Wasser, sein Brechungsindex entspricht also ungefähr dem des Kammerwassers. Zusammen nehmen Glaskörper und Kammerwasser etwa 1-2 % des Gesamtbrechwertes ein. Seine Nährstoffversorgung erfolgt hauptsächlich über die angrenzenden Hautschichten, wobei sich hier z.B. Netzhaut (Retina) und Glaskörper gegenseitig beeinflussen.

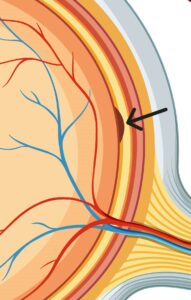

Schließlich erreicht das Licht die innere „Rückwand“ des Auges, die Netzhaut (Retina), wo eine physische Verarbeitung der Lichtreize stattfindet. Bei diesem Vorgang wird das Licht in Nervenimpulse umgewandelt und über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet. Allerdings ist nur an einer kleinen Stelle der Netzhaut scharfes Sehen möglich – nämlich im Bereich der Netzhautgrube (Makula) und noch genauer, am tiefsten zentralsten Punkt dieser Grube, der sog. Zentralfoveola. Diese Stelle des schärfsten Sehens beträgt im Durchmesser 0,1 mm, also etwa nadelstichgroß!

Schließlich erreicht das Licht die innere „Rückwand“ des Auges, die Netzhaut (Retina), wo eine physische Verarbeitung der Lichtreize stattfindet. Bei diesem Vorgang wird das Licht in Nervenimpulse umgewandelt und über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet. Allerdings ist nur an einer kleinen Stelle der Netzhaut scharfes Sehen möglich – nämlich im Bereich der Netzhautgrube (Makula) und noch genauer, am tiefsten zentralsten Punkt dieser Grube, der sog. Zentralfoveola. Diese Stelle des schärfsten Sehens beträgt im Durchmesser 0,1 mm, also etwa nadelstichgroß!

Beim gesunden mühelosen Sehen wechselt das schweifende Auge den Blickpunkt sehr schnell und ununterbrochen, um das Gesehene in unendlich vielen, winzigen Blickpunkten „abzutasten“ (Zentrales Sehen). Diese ultraschnellen, kurzen Mikrobewegungen der Augen nennt man auch Sakkaden.

Sakkadische, hochpräzise Mikrobewegungen (welche unwillkürlich geschehen) können jedoch nur von entspannten, geschmeidigen und gesund-funktionalen Muskeln durchgeführt werden!

Die Form und Lage der Netzhaut gegenüber der Gesamtbrechkraft des Auges – oder anders gesagt, die Baulänge des Auges gegenüber seiner Brechkraft ist ebenfalls ganz entscheidend für klares Sehen. Denn der Schnittpunkt aller gebündelten Lichtstrahlen muss für scharfes Sehen im Zentrum der Netzhautgrube liegen!

So kann beispielsweise ein „zu langes“ Auge, ausgelöst durch unkontrollierten Zug oder Druck verspannter Augenmuskeln auf den Augapfel, kurzsichtig werden. Oder umgekehrt ein „zu kurzes“ Auge weitsichtig.

Die von den Sehnerven weitergeleiteten Nervenimpulse legen dann im Gehirn ihren Weg bis zum visuellen Kortex zurück, das ist das Sehzentrum in der Großhirnrinde des Hinterhauptlappens (Gehirnareal am Hinterkopf). Und erst dort im Hinterkopf findet das eigentliche Sehen statt, indem die ankommenden Impulse zu „sinnvollen“ Bildern und Eindrücken verarbeitet werden! Das Sehzentrum des Gehirns ist also (u.a.) darauf angewiesen, dass die ankommenden Informationen – von den Netzhäuten als „Lichtempfänger“ – möglichst akkurat und präzise sind, damit beide Seheindrücke zu einem sinnvollen Bild zusammengefügt werden können.

Zusammengefasst:

Das Auge dient als Lichtempfänger und -umwandler, also als erste „Station“ des Sehens. Und für diese Aufgabe ist es mit unterschiedlichen organischen Strukturen ausgestattet (Augenmuskeln, Hornhaut, Irisblende, Linse, Netzhaut als „Leinwand“, etc…) die alle zu diesem Zweck bestmöglich zusammenarbeiten müssen um präzise Informationen an das Sehzentrum im Gehirn senden zu können!

Der komplette Sehapparat umfasst alle Strukturen und Prozesse, die beteiligt sind, Lichtreize zu empfangen, zu verarbeiten und zu interpretieren. Er hängt in seinen einzelnen „Stationen“ die das Licht passieren muss, immer voneinander ab.

Das Zentrale Sehen (genaue Abbildung im Zentrum der Netzhautgrube, wie oben beschrieben) sowie der richtige Gebrauch der Augenmuskulatur sind neben einigen weiteren Säulen unverzichtbare Bestandteile des Visualtrainings!

Lesen Sie weiterführende Beiträge zur Physiologie und Tipps zur allgemeinen Augengesundheit unter Aktuelles & Wissenswertes. Weitere Trainings-Schwerpunkte finden Sie bei den Trainingsinhalten.